수능을 2-3주 앞둔 어느 날, 저는 전혀 예상하지 못한 문제를 마주했어요.

“1차 서류 전형에 합격하셨습니다. 면접에 참석해주세요.”

그 문구를 보는 순간, 심장이 덜컥 내려앉았어요.

수능이 끝나야 면접 준비를 시작할 줄 알았는데, 저는 상황이 달랐습니다.

제가 1차를 합격한 GIST는 유일하게 수능 전에 면접을 보았거든요.

솔직히 말하자면, 1차 합격을 예상하지 못했던 저는 완전히 방심하고 있었습니다.

갑작스레 다가온 면접 일정에 마음이 급해졌습니다.

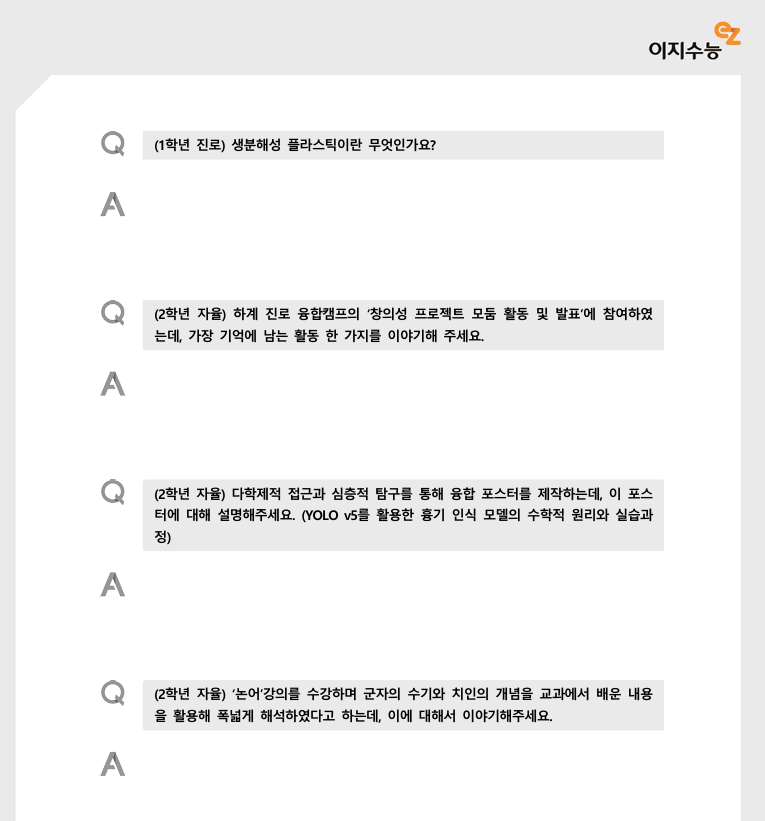

보통의 대학 면접처럼 자기소개서 기반일 거라 생각했지만, GIST는 달랐어요.

과학기술원답게 제시문을 분석하거나 전공 관심사를 깊게 묻는 유형까지 준비해야 했죠. 게다가 제가 다니던 고등학교에는 이런 과정을 직접 겪어본 선배가 거의 없었어요. 무엇을, 어디서부터, 어떻게 시작해야 할지 막막했습니다.

그때 급히 연락드린 이지수능교육 담당 선생님께서 최대한 도와주셨습니다.

면접까지 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 아시면서도, “하루라도 연습하는 게 천천히 준비하는 것보다 낫다”며 예상 질문지를 챙겨주셨어요. 그 질문지는 정말 방대했습니다.

자기소개서에 적힌 활동 하나하나를 꼼꼼히 짚어주셨고, 3년 동안의 생기부를 기반으로 모든 가능성을 고려한 질문이 담겨 있었어요. 덕분에 시간은 부족했지만, 혼자 준비하더라도 방향을 잃지 않을 수 있었습니다.

면접 날이 다가오자 긴장감이 최고조에 달했습니다.

저는 타지에서 면접을 봤기 때문에 이동 시간도 길고 대기 시간도 길었어요.

버스 안, 면접 대기실, 복도 구석 — 어디서든 손에 쥔 질문지를 내려놓을 수가 없었습니다.

계속 읽고 또 읽으면서, 혹시 빠진 부분이 없는지, 어떤 이야기를 덧붙일 수 있을지 확인했죠.

심지어 면접 직전에는 ‘조금이라도 학교에 대한 진심을 더 보여줘야겠다’는 생각에, 급히 본교 교수님들의 연구 주제를 찾아봤습니다.

그러던 중, 드디어 들려온 한마디.

“들어오세요.”

그 말 한마디가 왜 그렇게 크게 들리던지, 심장이 귀 옆에서 쿵쿵 뛰는 게 느껴졌습니다.

문을 열고 들어서는 순간, 머릿속이 하얘졌습니다.

첫 번째 질문은 의외였습니다.

준비했던 인성 질문이 아니라, 간단한 과학 퀴즈로 시작됐어요.

당황했지만, ‘그래, 일단 천천히 풀어나가자’라는 마음으로 문제를 분석했습니다.

풀이 도중 틀리기도 했지만, 교수님의 피드백을 들으며 논리를 고쳐가자 오히려 마음이 조금 안정되더군요.

그때 ‘아, 면접은 정답이 아니라 사고의 과정을 보여주는 자리구나’라는 걸 처음으로 실감했습니다.

저의 경우 비교적 단체 생활 중에서 리더 역할을 맡으며 갈등 상황을 조율하고 문제 발생 시 대처한 경험이 많아 인성 질문은 쉽게 답할 수 있었어요.

그리고 바로 이어진 질문.

“리튬 전지의 장점과 한계를 간단히 설명해볼까요?”

제가 자기소개서에 ‘에너지 소재에 관심이 있다’고 쓴 걸 보고 하신 질문이었어요.

분명 공부했던 내용인데, 이상하게 단어들이 머릿속에서 흩어졌습니다.

“화재, 배터리 용량 …” 단어를 더듬거리며 말했지만,

제 목소리가 떨려서 제대로 전달됐는지도 모르겠더군요.

거기서 끝이 아니었습니다.

“당신이 언급한 ○○ 교수님의 연구에서 ㅁㅁ는 일반 전지와 뭐가 다를까요?”

질문이 이어질수록 머릿속이 복잡해졌고, 숨이 가빠졌습니다.

정확히 답하려 하기보다 ‘빨리 이 순간이 지나가길’ 바라는 마음이 커졌어요.

결국 면접이 끝날 즈음에는 다리에 힘이 풀려, 잠시 걸음을 멈춰야 했습니다.

돌아보면, 그날 제 부족함은 지식의 양이 아니라 대처력의 부재였습니다.

예상치 못한 질문이 나왔을 때, 침착하게 논리를 세우고 말할 수 있는 힘이 부족했던 거죠.

그때 떠올랐던 게 바로 이지수능교육의 실전 모의면접 프로그램이었습니다.

사실 일정이 잘 맞지 않아 끝까지 참여하진 못했지만, 담당 선생님이 제게 자료와 기출 질문을 따로 챙겨주셨습니다.

그리고 이렇게 말씀하셨어요.

“면접은 지식을 겨루는 자리가 아니야. 순간의 대처력이 승부를 가르지.”

그 말이 제 마음을 깊이 울렸습니다.

지식은 책에서 얻을 수 있지만,

침착함은 반복된 실전 경험 속에서만 만들어진다는 걸 그제야 깨달았거든요.

이지수능교육의 면접 컨설팅은 단순히 ‘질문 리스트’를 외우는 방식이 아니었습니다.

학교별 제시문을 분석하고, 예상 꼬리 질문을 만들어 실제처럼 연습하며,

학생의 말투·시선·표정까지 세밀하게 피드백해 주는 시스템이었어요.

그건 단순한 ‘면접 준비’가 아니라, 진짜 면접장에 들어가는 연습이었죠.

지금 돌이켜보면, 제가 그 기회를 완전히 활용하지 못했다는 게 가장 아쉽습니다.

만약 그때 실전처럼 여러 번 연습했다면,

리튬 전지 질문 앞에서도 더 차분히 답할 수 있었을 겁니다.

그리고 연구 관련 질문에서도, 머뭇거리지 않고 제 이야기를 논리적으로 풀어냈을지도 모르겠죠.

하지만 이 경험 덕분에 한 가지는 확실히 배웠습니다.

면접은 완벽한 답을 찾는 자리가 아니라, 불완전한 상황에서도 침착하게 나를 보여주는 자리라는 걸요.

그리고 그 침착함은 ‘혼자’ 만들어지지 않습니다.

옆에서 방향을 잡아주고, 부족한 부분을 함께 채워주는 사람이 있을 때 비로소 만들어집니다.

수능이 끝났다고 끝이 아닙니다.

면접이라는 마지막 관문에서도 여러분을 도와줄 손길은 분명 있습니다. 저 역시 그 도움 덕분에 ‘무너졌던 경험’을 ‘성장의 계기’로 바꿀 수 있었어요. 여러분에게도 그런 사람이, 그런 시스템이 곁에 있기를 바랍니다.

혼자서 불안해하기보다, 한 번이라도 실전처럼 부딪혀 보세요.

그 과정 속에서 여러분은 분명 더 단단해질 겁니다. 면접은 결국, 자신을 믿는 연습의 마지막 단계니까요.